破碎的心,孤单的人——记忆里的微妙哀嚣

在这个喧嚣的世界里,每个人都有自己独特的情感体验。主流文化往往只关注那些显而易见、普遍认同的悲伤,如失去亲人、分手等。而非主流伤感分组则是那些不为人知,不被广泛讨论却同样真实存在的情感困扰。今天,我们将探索这些情感背后的故事,试图理解它们对人们生活中的重要性。

1.1 生活中的微小悲剧

生活中有许多小事,让一些人感到痛苦和沮丧。比如,在一群朋友聚会时总是感觉自己是个外来者;或者,在工作中总是被忽视,被认为没有价值。在这些看似平凡的小事上,有些人的心灵可能会受到重创,这种伤害虽然不像大病缠身那样引起共鸣,但对于受影响的人来说,其痛楚丝毫不亚于任何其他形式的挫折。

1.2 忽略与孤立:一种慢性的心理创伤

有些人在社交圈子中常常感到无所适从,他们尝试接近他人,却总是被拒绝或冷落。这份持续不断的忽略和孤立可能会导致深刻的心理创伤,使得个体变得自我怀疑,甚至产生自我厌弃的情绪。这种情况下的非主流伤感,是现代社会中一个需要我们关注的问题,因为它通常不会通过言语直接表达,而是在日复一日的默默承受之下悄然生长。

2.0 作品中的隐喻与象征

文学作品经常以各种方式描绘人物内心深处的忧愁。在《罪恶之城》这部小说中,作者哈珀·李通过对南方美国某城市环境描写,用“湿热”的气候象征着主人公布斯·麦卡锡内心深沉的情愤和压抑。这是一种非常隐晦且含蓄地表达非主流悲观情绪的手法,它反映了当代文艺界对这一主题的一种态度,即通过艺术语言捕捉人类内心最细腻的情感变化。

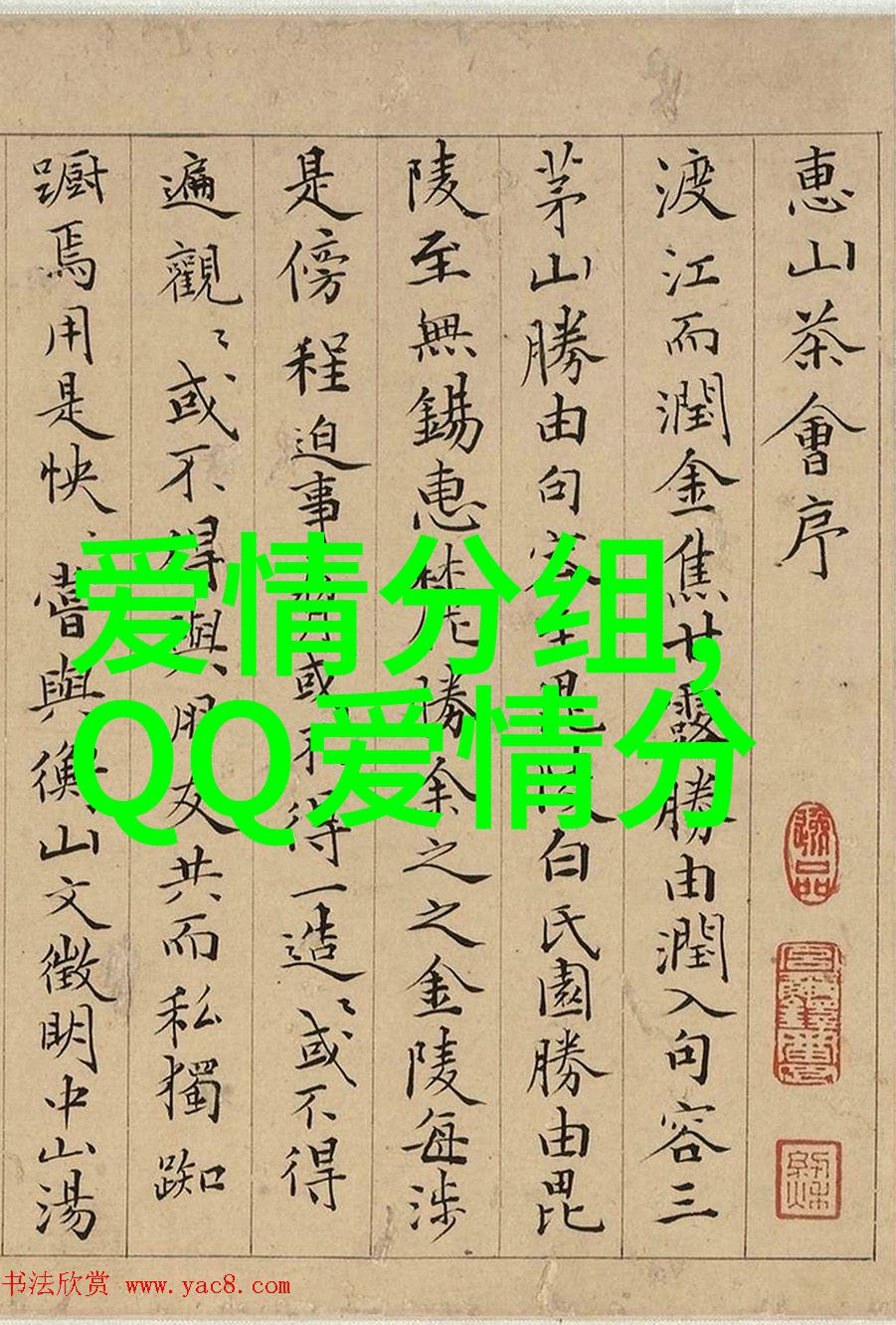

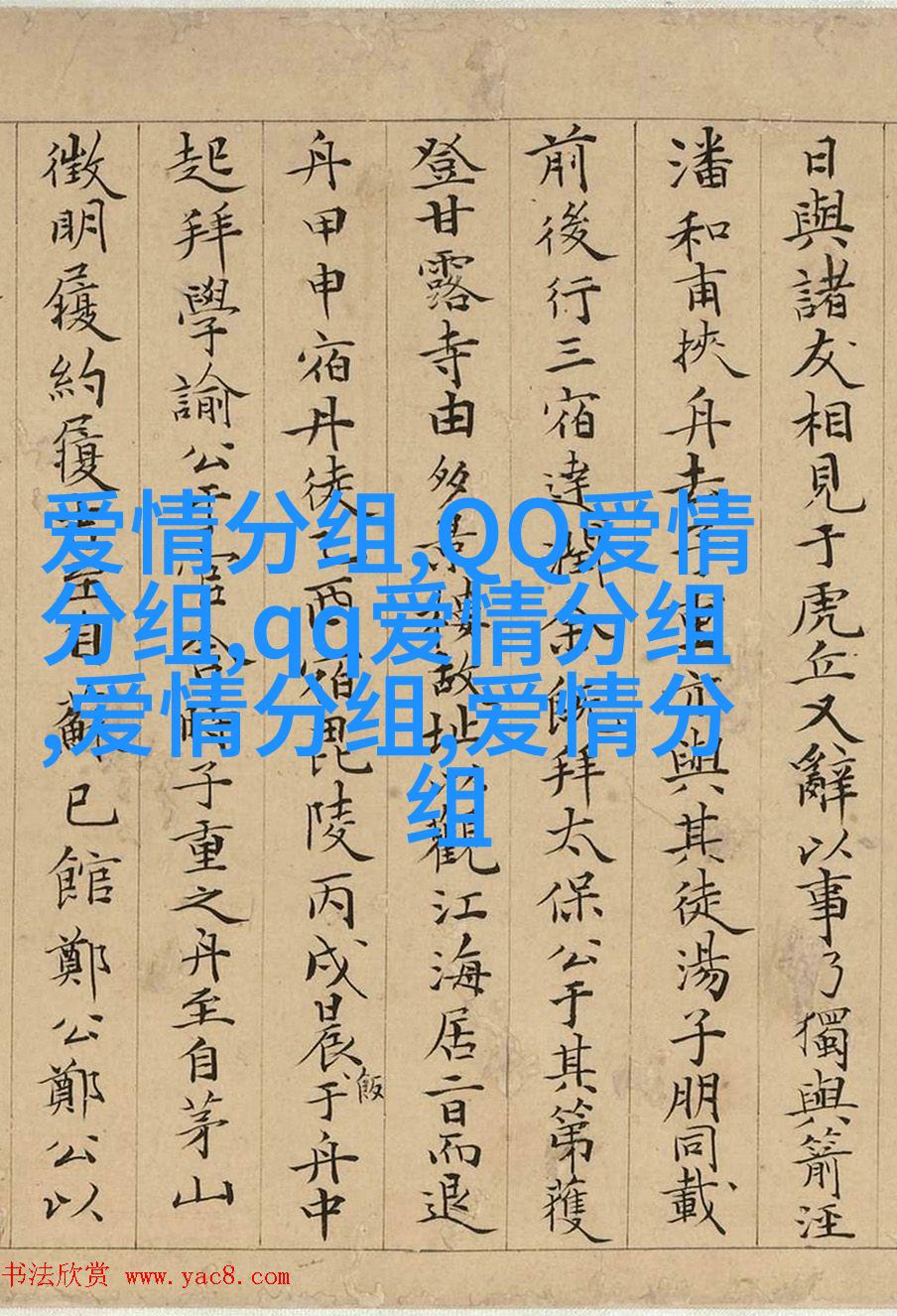

3.0 传统文化中的隐秘情愫

在古代中国文学作品中,也有一些著名诗词反映了这种非主流忧郁情绪,比如唐代诗人的《夜泊牛渚怀古》:“星垂平野阔,月涌大江空。”这样的诗句虽然表面上描述的是自然景象,但实际上蕴含着作者对于历史变迁带来的个人悲哀以及时代转型给予艺术家精神上的迷茫和困惑。这里面的忧郁并不是那种明显可见的悲剧,而是一种更为深层次、难以言说的哀愁。

4.0 现代媒体如何塑造我们的观念

随着媒体技术的大量进步,现在我们能够轻松获得各种信息和内容。但是,这也意味着我们接触到的信息越来越多样化,其中包括关于非主流傷感情緒的一些报道或分享。如果说过去人们只能凭借自己的直觉去理解他们周围的情况,那么现在,由于网络平台提供了更多机会进行交流,我们可以更好地了解到不同背景下不同年龄段、性别的人们如何面临相同的问题,并且找到共同点,从而减少隔阂增加相互理解。

5.0 结语:寻找共鸣与支持

每个人都是独一无二的,因此他们所经历的情感也是独特不可复制。不过,当我们意识到即使是在最安静的声音背后,也隐藏着强烈的情感需求时,我们就能开始改变这一点。当我们愿意倾听对方的声音,无论其是否符合传统定义的时候,我们就能建立起真正意义上的连接。此过程并不容易,但正因为如此,它才具有前所未有的价值,因为它涉及到了每个人的成长,以及社会整体向更加包容、更加智慧方向发展的一个巨大的飞跃。